APRIL | MAI 1945

Gemeindearchiv

Gemeindearchiv Am 8. Mai 1945 endet der Zweite Weltkrieg in Europa.

Mehr als 60 Millionen Opfer sind zu beklagen, weite Teile des Kontinents sind zerstört. Deutschland wird nach zwölf Jahren Terrorherrschaft der Nationalsozialisten von deren menschenverachtendem, rasseideologischen System befreit.

Stunde Null?

Der 8. Mai 1945 und die unmittelbare Nachkriegszeit in Deutschland werden häufig als „Stunde Null“ bezeichnet. Der Begriff bezieht sich auf den völligen Zusammenbruch des NS-Staats sowie den anschließenden Neubeginn und betont dabei die historische Zäsur des Epochenjahrs 1945. Die Bezeichnung ist aber auch umstritten — sie legt nahe, dass Ende und Anfang klar voneinander geschieden werden könnten. Doch einerseits erfordert die Befreiung vom Nationalsozialismus jahrelange Anstrengungen. Hinzu kommt andererseits, dass vor allem in Verwaltung und Wirtschaft oft dieselben Menschen wieder tätig werden, die dort bereits vor 1945 Ämter und Funktionen innehatten. Viele Kontinuitäten reichen also über die „Stunde Null“ hinweg.

In München ist der Krieg mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen am 30. April 1945 zu Ende. An diesem Tag besetzen US-Soldaten auch Planegg, wobei das Ende der Kampfhandlungen offiziell erst auf den 1. Mai datiert wird. Ungenauigkeiten und Widersprüchlichkeiten in mündlichen und schriftlichen Aussagen drücken die Unübersichtlichkeit und die Wirren der letzten Kriegstage aus.

Eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse

in Objekten, Dokumenten und Tönen

11. April 1945

Der schwerste Luftangriff

Die Gemeinde erlebt den schwersten Luftangriff. In Bahnhofsnähe sterben weit über 100 Menschen,

die genaue Zahl lässt sich bis heute nicht verbindlich rekonstruieren. Fast 30 Häuser werden schwer oder total beschädigt, mehr als 100 Gebäude, wie auch die Kapelle von Maria Eich, tragen Schäden davon.

Da aus anderen Regionen und Städten, vor allem aber aus München, „Luftkriegsbetroffene“ evakuiert werden müssen, leben in Planegg mehr als 550 „Umquartierte“.

Erste Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten treffen seit Wochen in der Gemeinde ein.

„Bombensplitter vom Sprengbombenring aus dem Grundstück Planegg, Mathildenstr. 1, von April 1945, der das Haus stark beschädigte.“

Aus dem Nachlass der Familie von Köth-Wanscheid

Auszug aus einem Brief von Dr. Albert Heizer an seine Eltern, 16. April 1945:

„Planegg war am 11.4. … Ziel… Im Ort 70-80 Tote und im Wald, in dem man Zuginsassen versteckt hat, sollen bis jetzt 280 solcher vorhanden sein. Um Maria Eich herum, welcher Kultstätte wohl mehr der Angriff galt, als dem in der Nähe im Walde bezw. unter demselben Verborgenen, sind große Trichter… In der Germeringer Straße … ist gleich das Haus zusammengefallen und die Frau desselben ums Leben gekommen. Bei uns ist das Dach ziemlich und einige Fenster karamboliert...“

26./27. April 1945

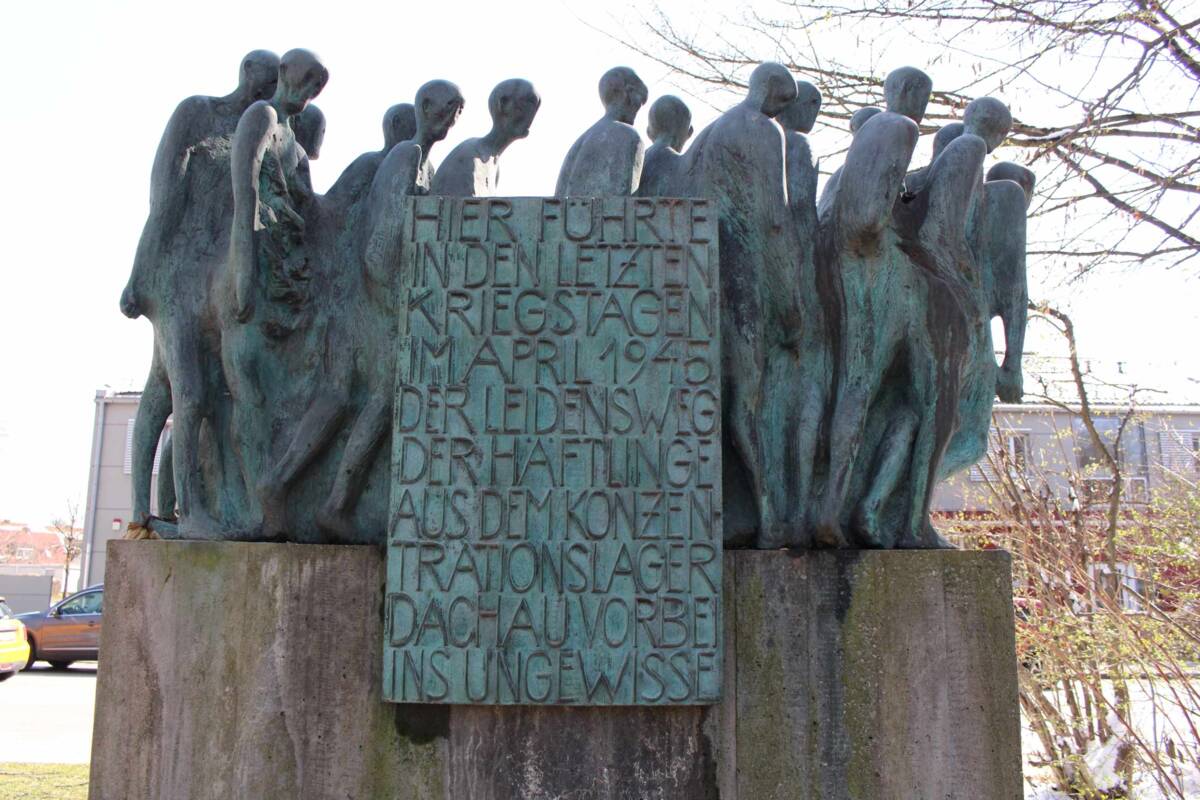

Der Todesmarsch von Dachau

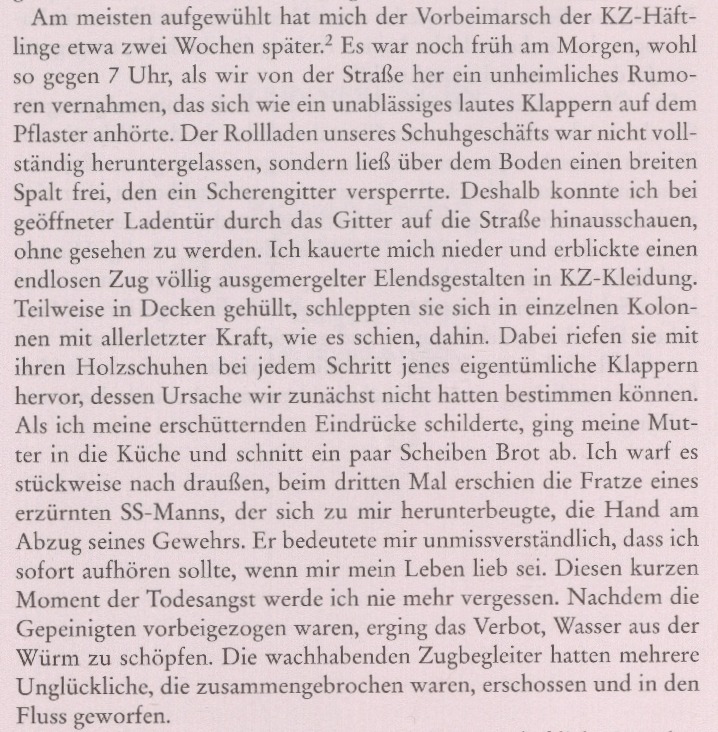

Tausende Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau und seiner Außenlager Allach und Kaufering werden in drei Todesmärschen durch das Würmtal in Richtung Alpen getrieben und passieren dabei Planegg.

Lore Hagemann war bei Kriegsende 20 Jahre alt und wohnte damals bei ihren Eltern in der Pasinger Straße. Sie erzählt in einem Zeitzeugenbericht, wie sie den Todesmarsch in Planegg miterlebte.

Der Holocaust-Überlebende Zwi Katz berichtet in einem Zeitzeugeninterview des damaligen Schülers Daniel Pfaller im Jahr 2009 über seine Erinnerung an den Todesmarsch.

Seit 1989 haben die Gemeinden entlang der Routen der „Todesmärsche“ 22 identische „Todesmarsch-Mahnmale“ des Bildhauers Hubertus von Pilgrim aufgestellt. In Planegg steht dieses in der Würmanlage gegenüber vom Gemeindearchiv in der Pasinger Straße 22.

28. April 1945

Widerstand im Zuge der Freiheitsaktion Bayern

Im Frühjahr 1945 ist der Frieden zum Greifen nah. Nach fünfeinhalb Jahren Krieg besetzen amerikanische Truppen Bayern. Sie dringen aus nordwestlicher Richtung vor. Da sie auf Gegenwehr stoßen, zieht sich ihr Vormarsch über mehrere Wochen hin. Während Unterfranken bereits Ende März 1945 befreit wird, dauert es am Alpenrand bis Anfang Mai. Es sind Wochen zwischen Hoffen und Bangen. Ungewissheit herrscht: Was wird kommen? Wie verhält man sich richtig? Nicht immer geht die Befreiung glimpflich ab: Wer die weiße Fahne als Zeichen der Kapitulation zu früh hisst, riskiert die Rache der NS-Fanatiker. Wer sie zu spät aufzieht, muss mit dem Beschuss durch US-Truppen rechnen.

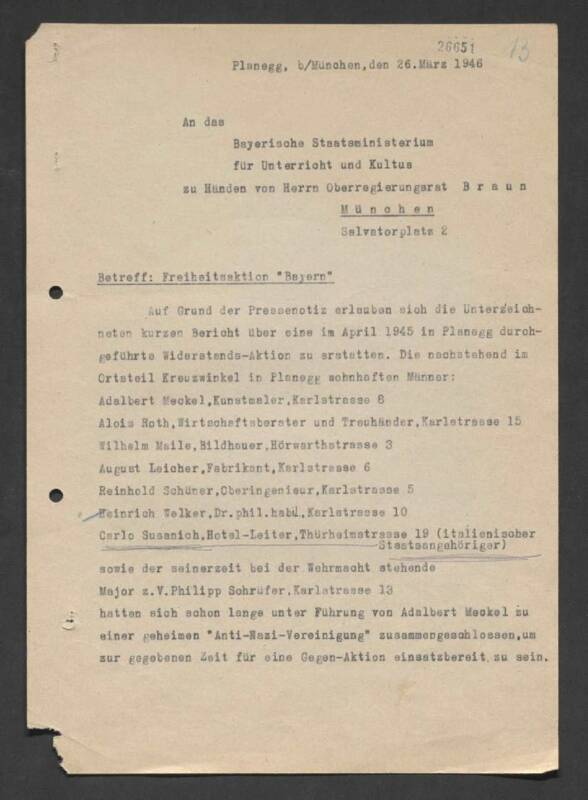

In dieser Situation wagt im Raum München der Widerstandskreis "Freiheitsaktion Bayern" einen Aufstand. Ziel ist es, den Krieg sofort zu beenden und sinnlose Verteidigungsaktionen des sogenannten Volkssturms zu unterbinden. Im Rundfunk ergeht am 28. April 1945 der Aufruf an die Bevölkerung, sich dem Aufstand anzuschließen und lokale NS-Größen abzusetzen. In Südbayern werden daraufhin fast 1.000 Menschen aktiv. Doch ihr Unternehmen scheitert: Die NS-Machthaber können sich ein letztes Mal durchsetzen. 58 Menschen verlieren dabei ihr Leben.

Auch in Planegg reagieren im Ortsteil Kreuzwinkel acht mutige Männer auf diesen Aufruf und riskieren dabei ihr Leben. Ein Jahr später verfassen sie ein schriftliches Protokoll über die dramatischen Ereignisse in den letzten Kriegstagen.

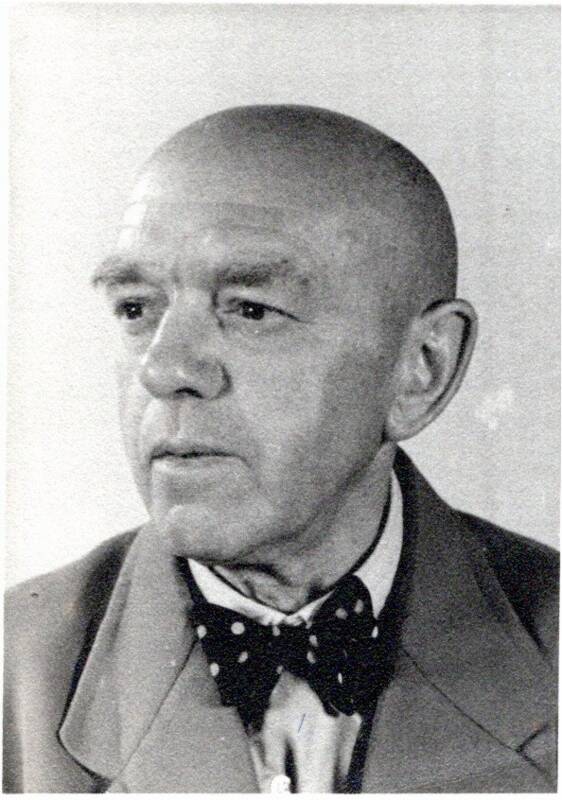

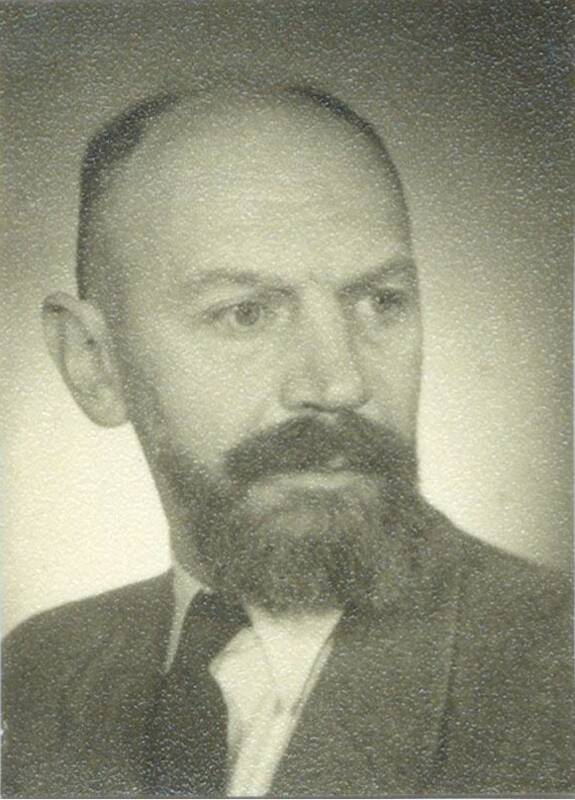

Alois Roth, Wirtschaftsprüfer und Treuhänder, einer der Hauptprotagonisten der FAB-Aktion in Kreuzwinkel vom 28. April 1945.

Rechts im Hintergrund seine Tochter Gabriele, die die Aktion als 13jähriges Mädchen teilweise miterlebt hat.

(Foto, ca. 1948)

Das Haus des Herrn Roth in der Karlstraße 15, in dem sich die "Anti-Nazi"-Aktion abspielte.

Reinhold Schüner, Oberingenieur, Karlstr. 5

Auch Reinhold Schüner gehörte zu den Männern, die sich in den letzten Kriegstagen noch für eine friedliche Kapitulation ohne Blutvergießen in Kreuzwinkel eingesetzt haben und damit ihr Leben riskierten.

Das Protokoll in voller Länge als Podcast (9:27)

Gabriele Steinherr, geb. Roth, schildert in einem Zeitzeugeninterview des HdBG im Jahr 2013, wie sie als 13jährige Tochter von Alois Roth die Ereignisse in ihrem Elternhaus in der Karlstraße 15 miterlebt hat.

(Der Beitrag wurde gekürzt und geschnitten.)

29. April 1945

Letzte Kämpfe in Martinsried

Es kommt zum Beschuss von Martinsried, wo sich SS-Männer verschanzt haben und bewaffneten Widerstand leisten. Anstelle einer weißen Fahne breitet ein junger Martinsrieder an gut sichtbarer Stelle das Sternenbanner aus und kann damit weiteren Schaden vom Ortsteil abwenden.

Sternenbanner des Fritz Seyfarth, das dieser am 29. April 1945 in Martinsried auf der Plattform eines Wagens ausgebreitet hat.

Seyfarth schenkte dieses 1970 der Gemeinde Planegg.

30. April 1945

Einmarsch der US-Army

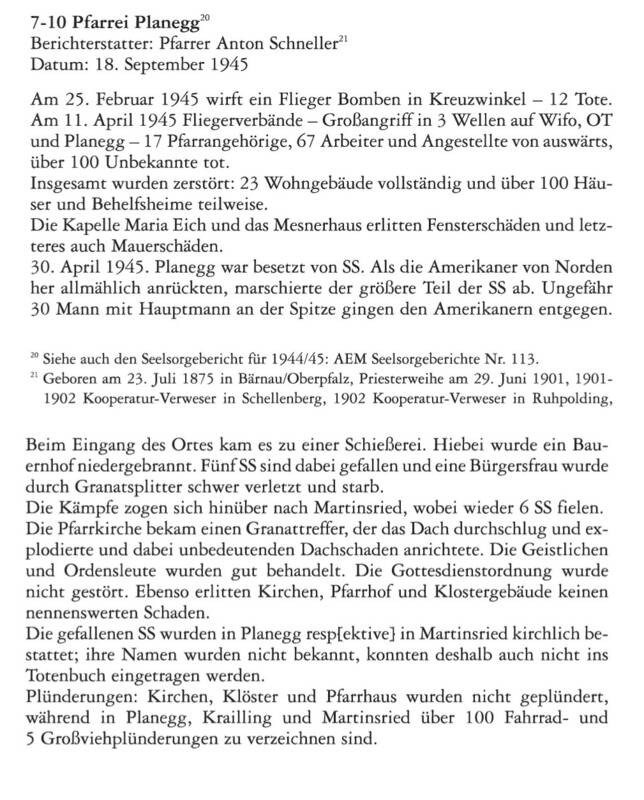

Laut Zeitzeugenbericht des katholischen Pfarrers Anton Schneller findet der Einmarsch der Amerikaner an diesem Tag von Norden her statt. Bewaffnete SS-Männer provozieren dabei sowohl in Planegg als auch in Martinsried noch letzte Kämpfe, bei denen elf von ihnen sowie eine Bürgerin ums Leben kommen und ein Hof abbrennt.

Archiv des Erzbistums München-Freising

Archiv des Erzbistums München-FreisingEinmarschbericht des katholischen Pfarrers von St. Elisabeth, Anton Schneller.

1. Mai 1945

Ende der Kampfhandlungen

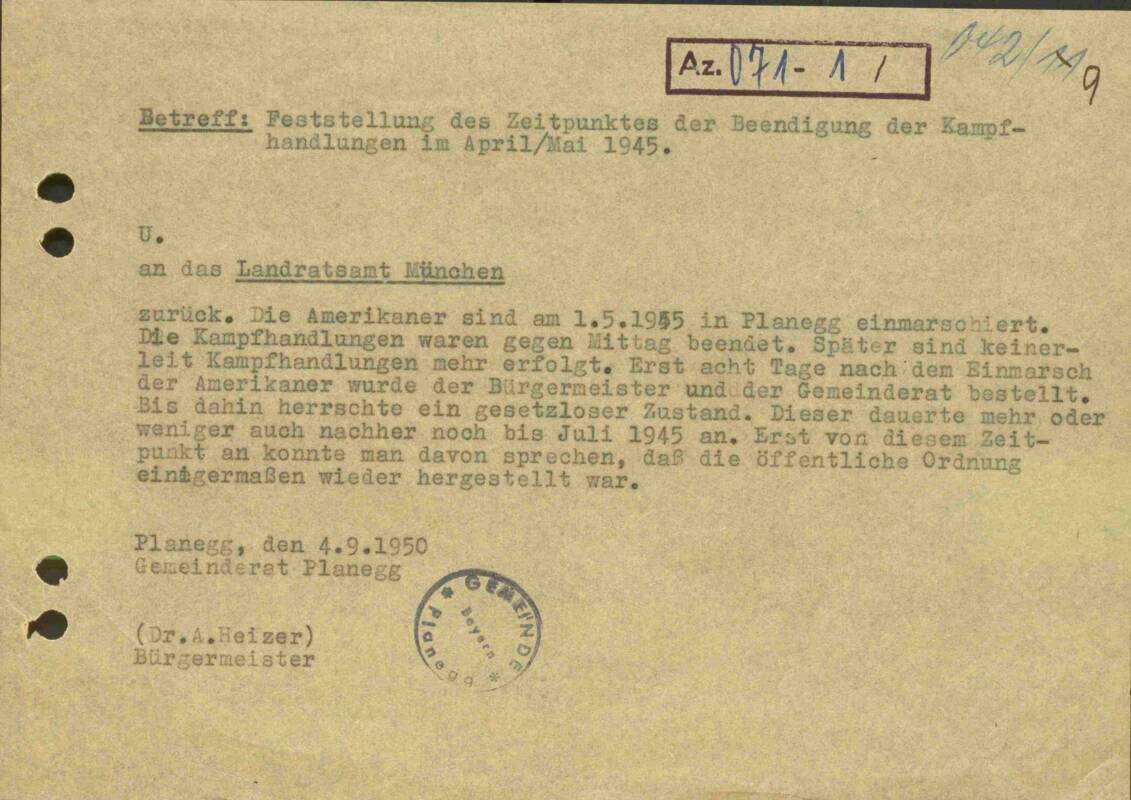

Die Kampfhandlungen in Planegg sind beendet. Bis zum offiziellen Kriegsende am 8. Mai herrscht zunächst „ein gesetzloser Zustand“, der sich noch „mehr oder weniger“ bis in den Juli hinzieht.

Feststellung des Zeitpunktes der Beendigung der Kampfhandlungen im April / Mai 1945 durch Bürgermeister Dr. Albert Heizer (September 1950).

Gemeindearchiv

Gemeindearchiv Ruine der kriegszerstörten Neuen Pinakothek

Gemälde von Carl Ludwig Loreck

Der Künstler ist in Planegg aufgewachsen, das Bild befindet sich im Besitz der gemeindlichen Kunstsammlung.

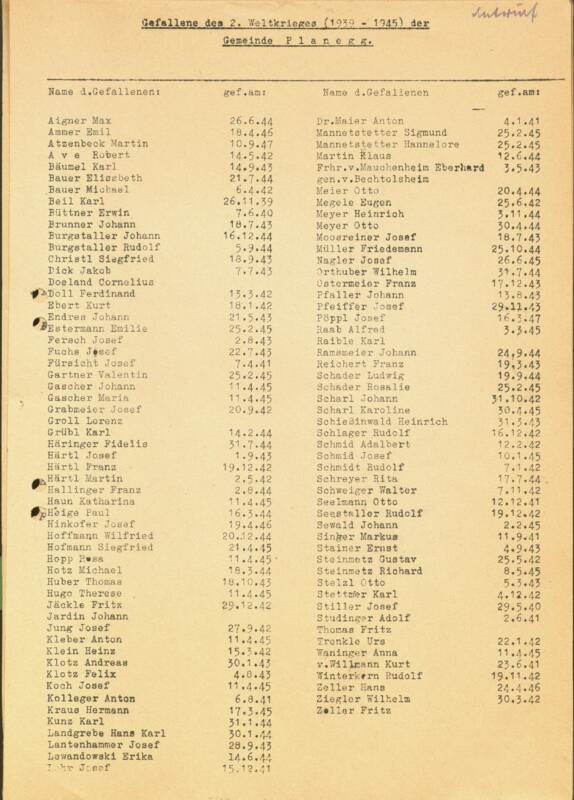

Liste der Gefallenen aus der Gemeinde Planegg

7. Mai 1945

Neubeginn

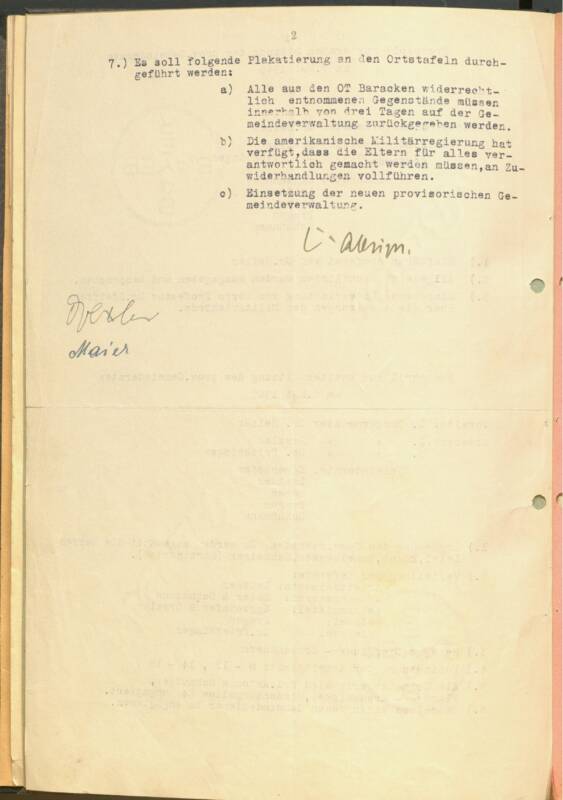

Auf Empfehlung der „Freiheitsaktion Bayern“ (Distrikt Großhadern) wird der Jurist Dr. Albert Heizer von den Amerikanern als Bürgermeister eingesetzt. Am selben Tag findet die erste Sitzung eines provisorischen Gemeinderats statt. Zweiter Bürgermeister ist Bäckermeister Georg Drexler, dritter Bürgermeister der Biologe Dr. H. Walter Frickhinger.

Weitere Gemeinderatsmitglieder der ersten Stunde: Benedikt Eggenhofer, Max Leibl, Georg Leitner, Wilhelm Maier, Karl Prager, Alois Rösch, Anton Scheidecker, Lorenz Schuhmann, Hans Schweiger. In dieser Besetzung besteht das Gremium bis zu den ersten demokratischen Wahlen am 27. Januar 1946.

Dr. Albert Heizer wird in insgesamt fünf Wahlen bis 1966 im Amt des Ersten Bürgermeister bestätigt. Er leitet und lenkt in herausragender Weise den demokratischen Neubeginn und Wiederaufbau Planeggs.

Erster Bürgermeister, Dr. Albert Heizer, im November 1952

Aus dem Protokollbuch des Gemeinderats:

1. und 2. Sitzung des provisorischen Gemeinderates

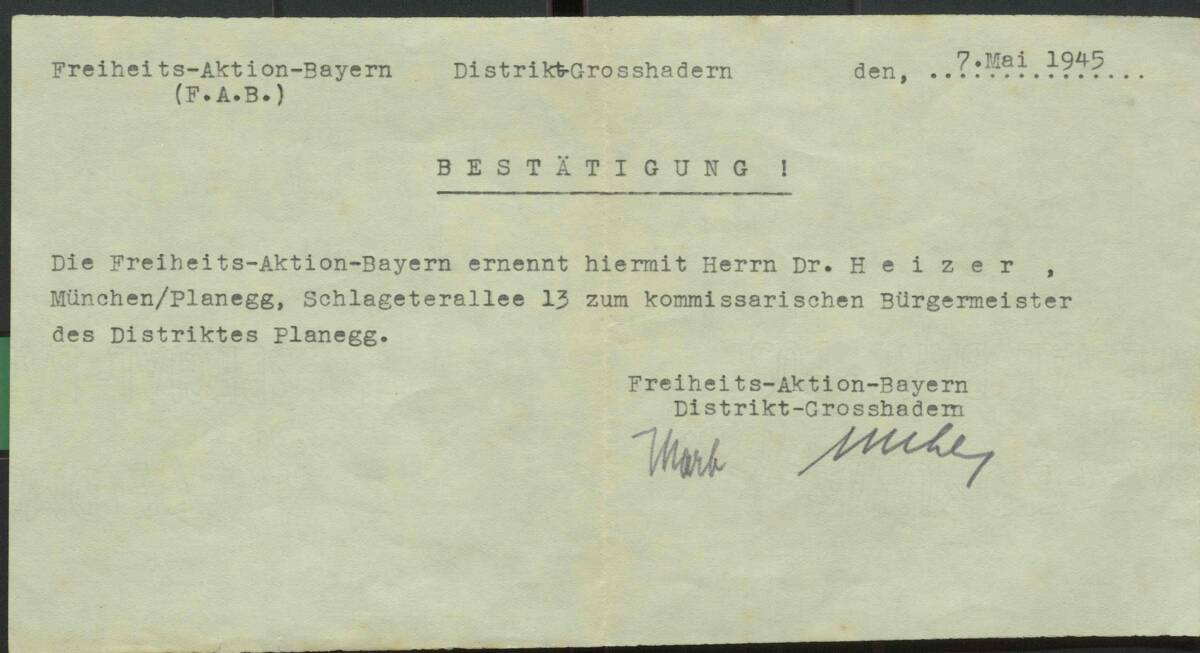

Schriftliche Bestätigung der „Freiheitsaktion Bayern“ (Distrikt Großhadern) über die Ernennung Dr. Heizers als kommissarischer Bürgermeister Planeggs vom 7. Mai 1945.

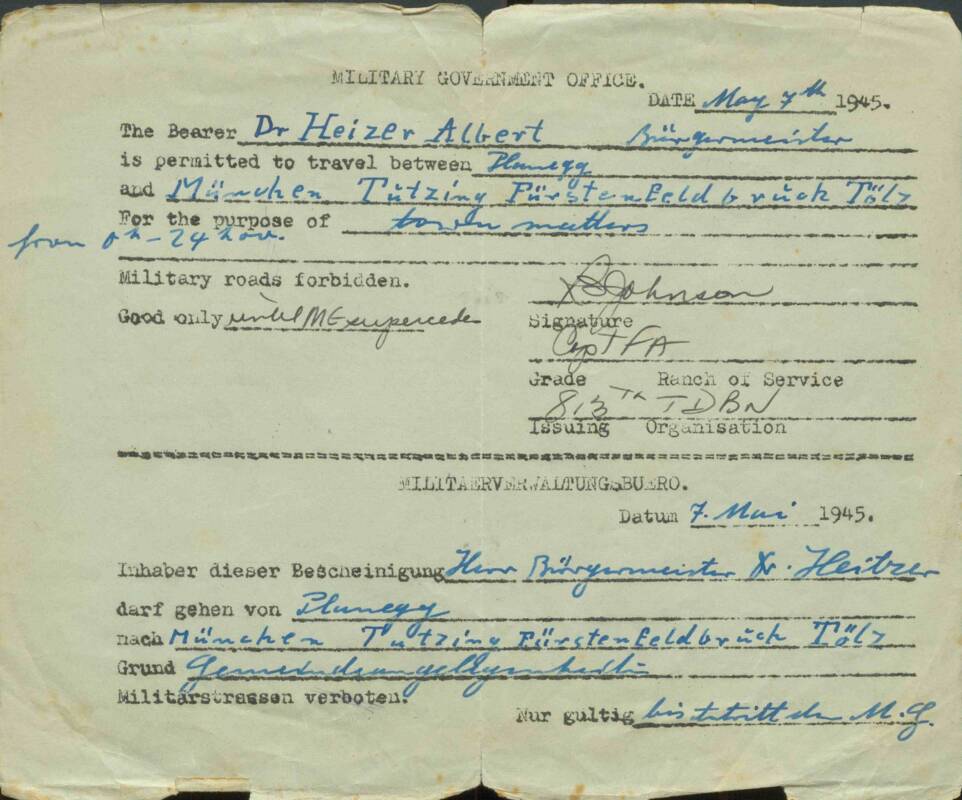

Passierschein von der US-Militärregierung für Dr. Albert Heizer vom 7. Mai. 1945.